養蜂家が出来ること 農園開拓記録

2018.12.11

vol.1 出会い

皆さま、高橋養蜂のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。

この「養蜂家が出来ること 農園開拓記録」のコーナーでは高橋養蜂が最も大切にする「ミツバチが快適に暮らせる環境づくり」をどのように進めているのか?そして、今、高橋養蜂のある伊豆下田の里山はどんな状況なのか?を紹介していきます。

年に数回、更新予定です。

是非、ご覧ください。

まず、ミツバチについて少し説明を。

ミツバチは、花の蜜を集めて蜂蜜をつくるだけでなく、果物や野菜の果実を実らせるための受粉を媒介しています。

「世界の食料の9割を占める100種類の作物種のうち、7割はハチが受粉を媒介している」と国連環境計画(UNEP)アヒム・シュタイナー事務局長が報告しています。

生態系においても、我々人間の胃袋を支える農業においても大切な役割を果たすミツバチ。

昨今、そんなミツバチが激減してしまったのです。

原因は農薬や地球温暖化の可能性も疑われています。

そこで、ミツバチが安心して飛び回れる「ミツバチの楽園」をつくりたいと考えていました。

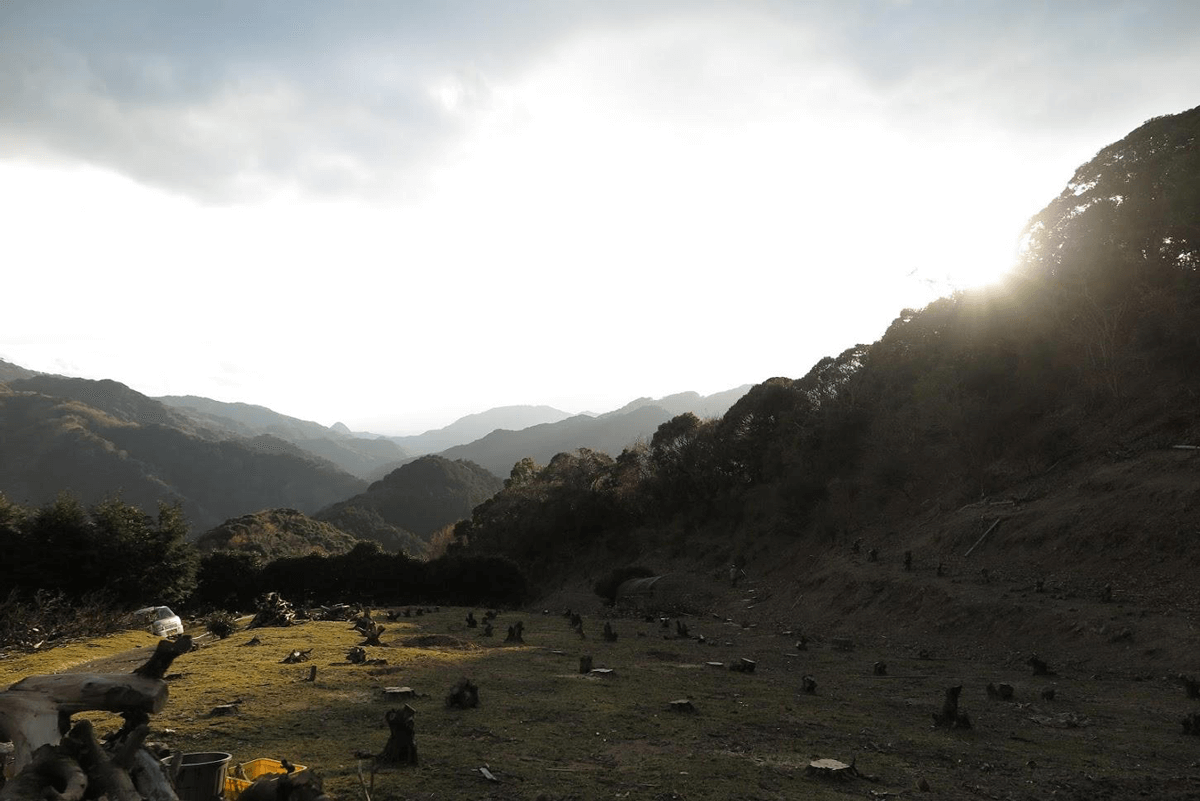

そして、’17年にまさに「楽園」にふさわしいような素晴らしいロケーションの土地に出会ったのです。

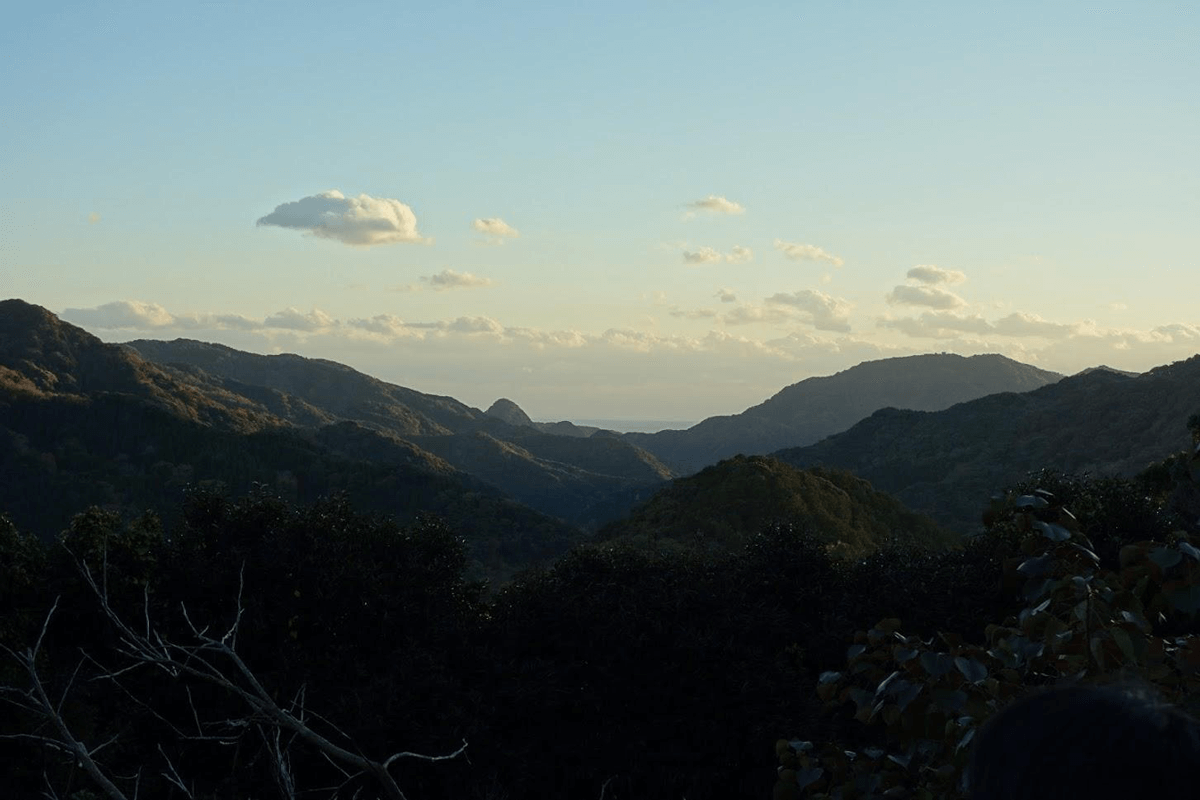

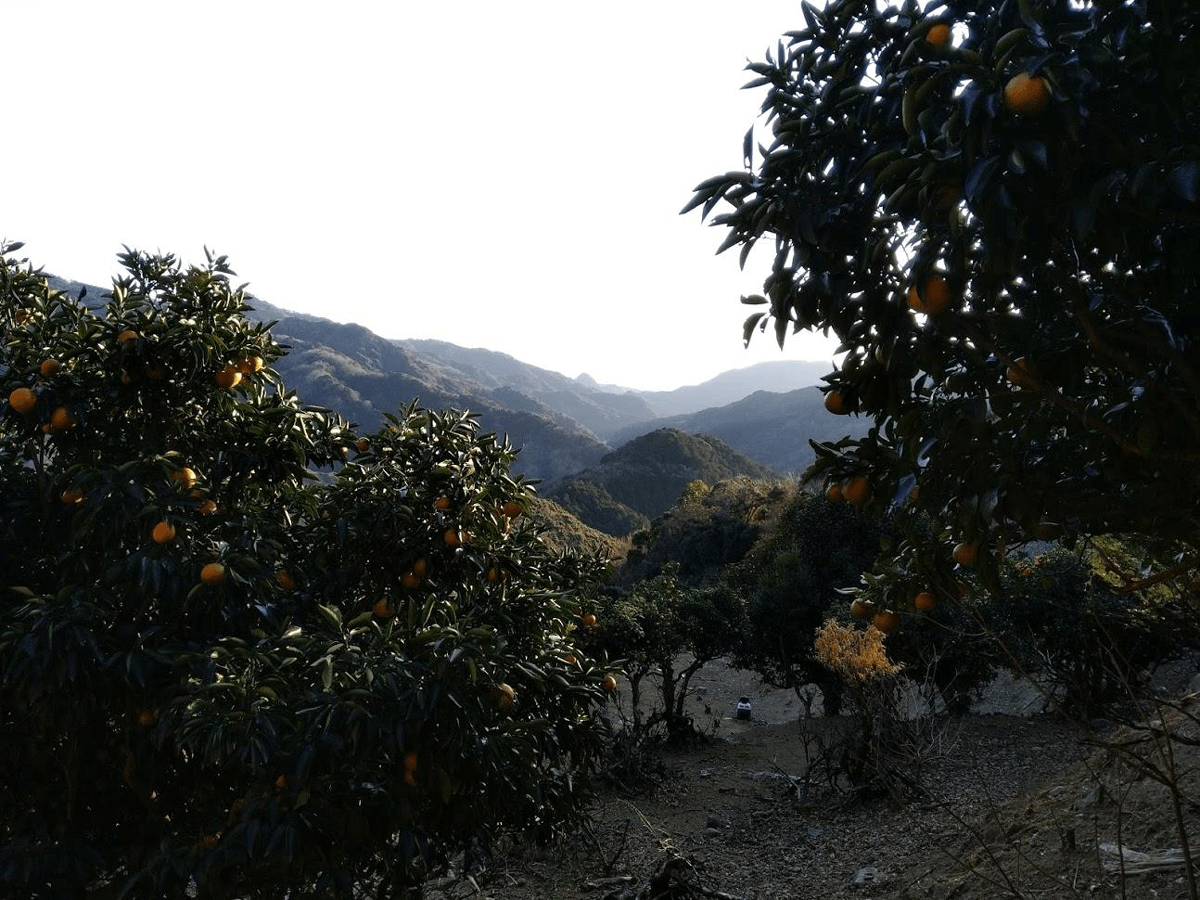

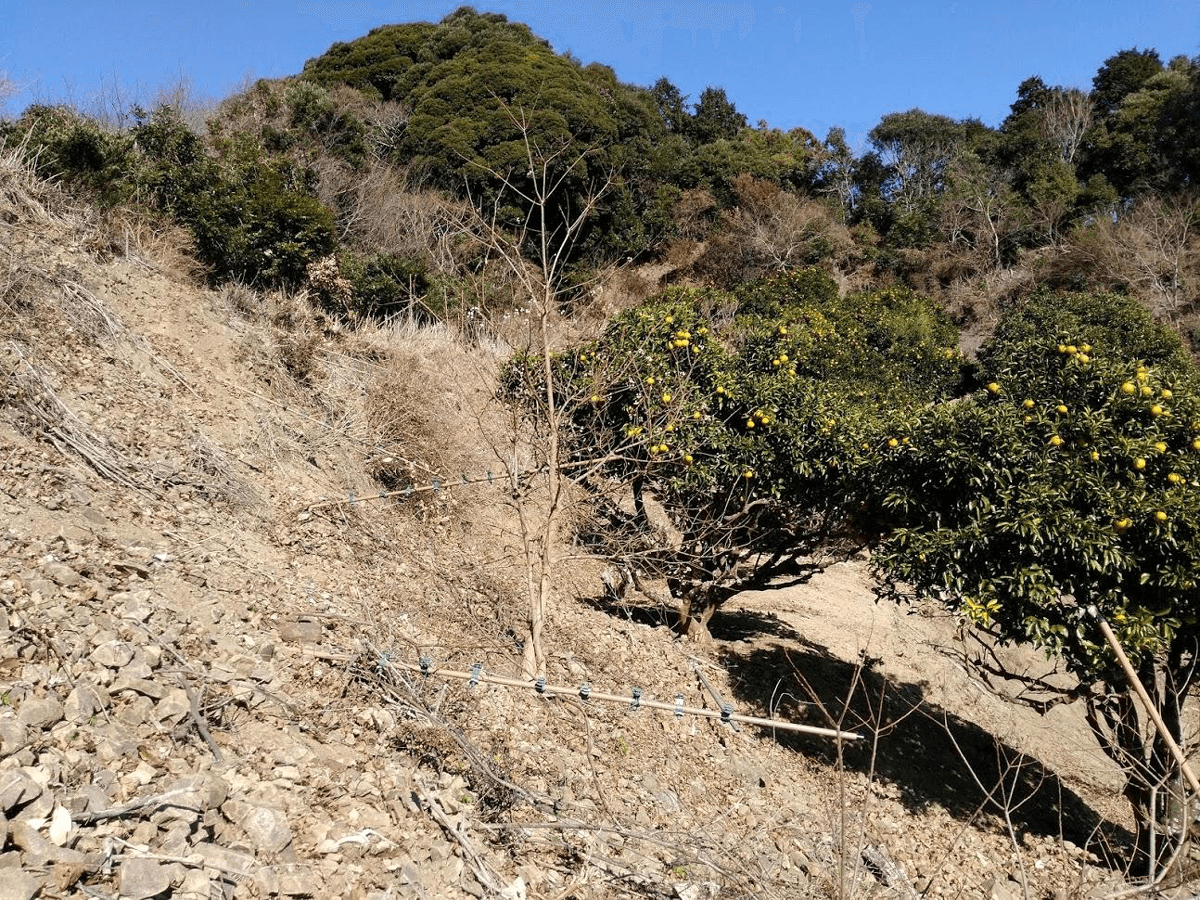

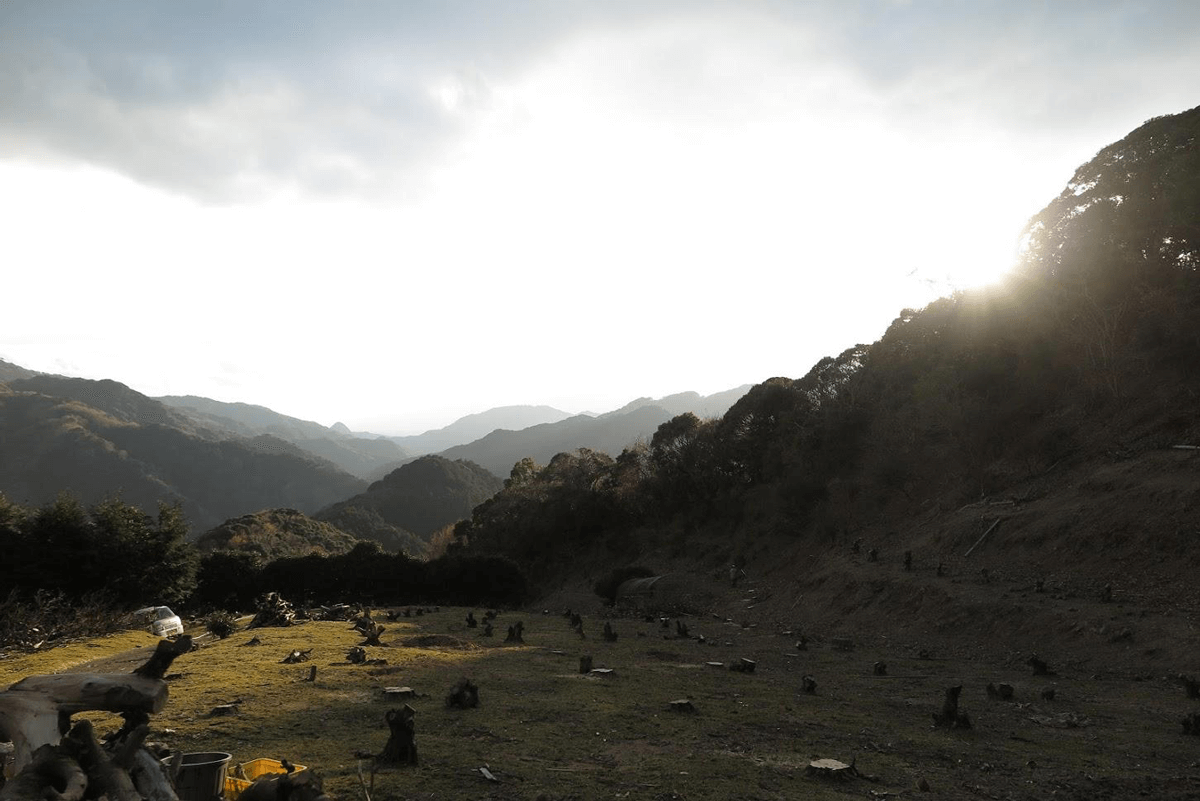

そこは下田湾を臨む里山の中に切り開かれた、みかんやキウイが植えてある果樹園です。

写真ではわかりにくいですが山並みの先に下田湾が見えます。

昼時には海面が太陽に照らされて反射し光り、目の錯覚なのか海面が上にあるようにも見えます。なんとも神秘的な景色です。

高橋養蜂では、その土地を「ミツバチの楽園」にすべく’17年秋に借り、土地を再生させるため開拓ともいえるような作業を始めました。

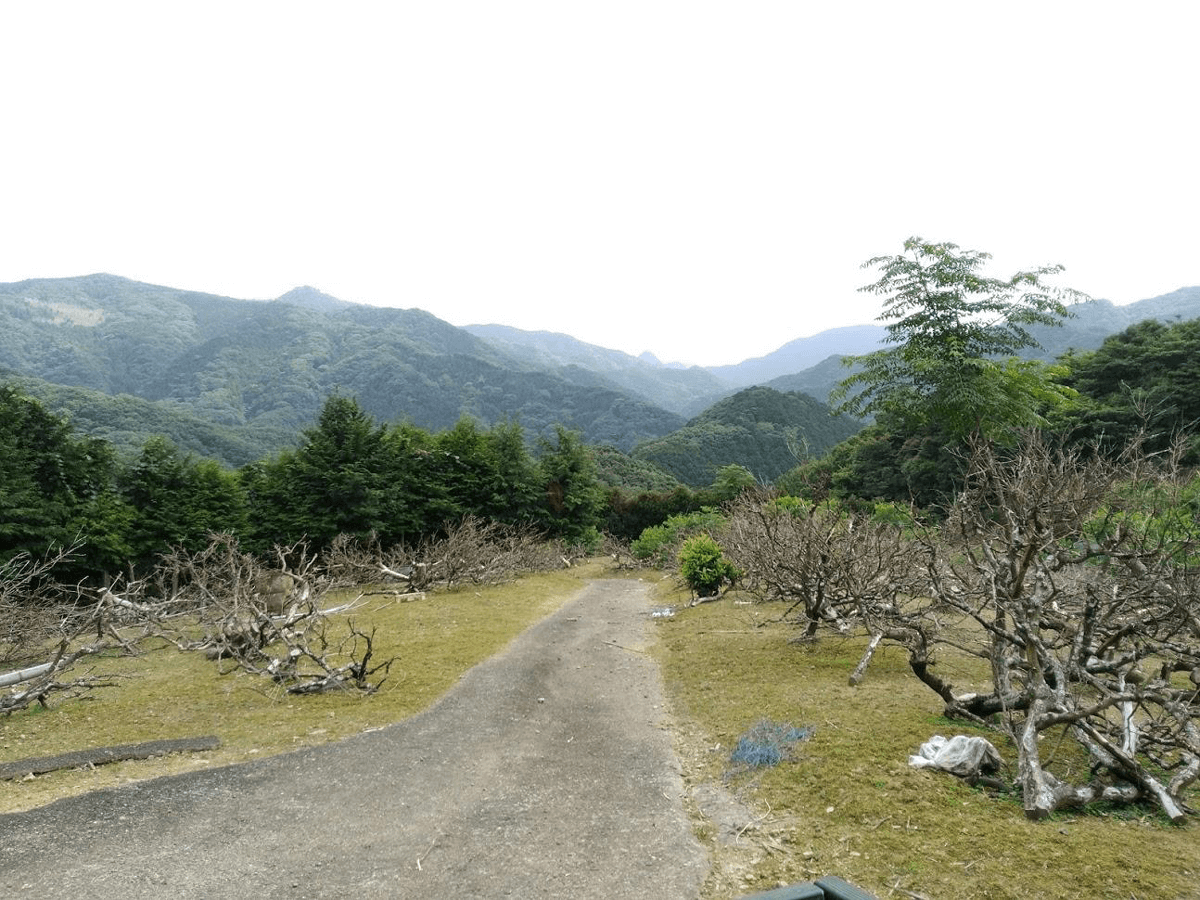

「再生」というのも、その土地はひどく荒れてしまっていたのです。

そこを里山の中に切り開いた地主の農家さんは、高齢になり後継者もいなかったことからしばらくは手をかけることができなりました。

人が手をかけなくなった果樹園は鹿や猪、猿などの獣たちにとってはそれこそ楽園だったのでしょう。

無残にも倒された電気柵。

そして、果実を食べるだけならまだしも、鹿はみかんの樹皮を食べてしまいます。

ひどく樹皮を食られてしまったみかんの木は枯れてしまうのです。

上の写真の斜面のみかんの木は比較的被害は少なかったのですが、平地の木はことごとく鹿に樹皮を食べらて枯れていました。

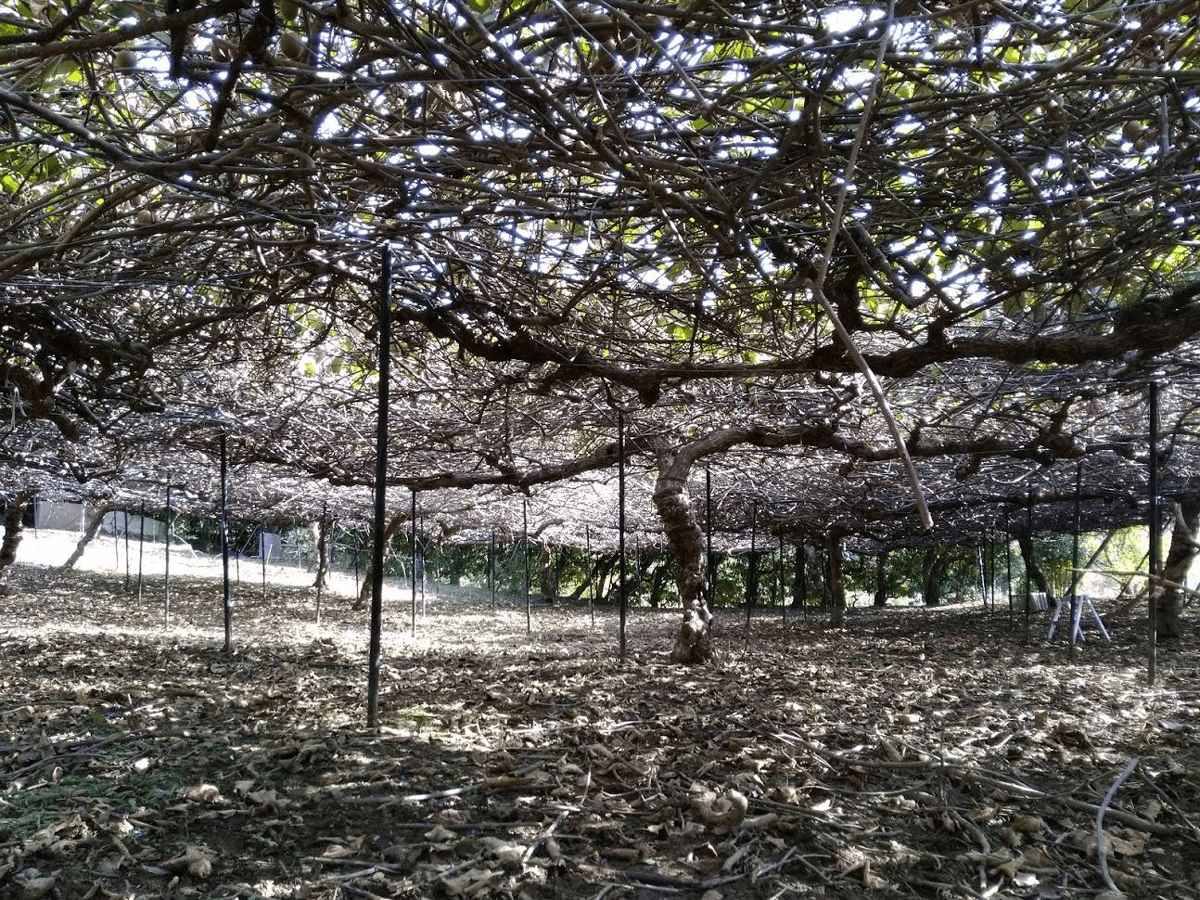

こちらはキウイ畑。あまり樹皮がお好みでないのかみかんの木に比べると被害は少ないです。

でも、こちらは猿の楽園…?ある時は20匹ほどの群れに出くわしました。

その土地へは民家や畑が点在する集落から5分ほど林道をあがったところにあります。

農地に行くためだけの林道です。

ふもとの集落から里山の中へとはいっていく林道。

ここにもよく鹿が出没します。このあたりの木も樹皮を食べられています。

林道の整備から、広大な土地を切り開き、獣害対策をしてみかんやキウイの育てるとこまで地主の農家さんたちが行っていたのでしょう。

どれほどの労力がかかったのか?考えると途方に暮れてしまいます。

でも、手をかけないとあっという間に獣たちに荒らされてしまうという厳しい現実。(手をかけていなかったのはの2、3年間なのです。)

ここまで開拓した先人たちの努力に報いるためにもここを再生させたい、そんな気持ちになります。

そして、獣害対策の柵を設置する、苗木を植えるための準備がはじまりました。

木を切ったり運んだり、石を運んだり積んだり。

地道な作業の繰り返しです。

林道の倒木や大きな落石も通るたびに片付けています。

獣害対策の柵はこの土地の全体を囲う計画です。

当初はまだまだ獣たちの楽園。

いつ行ってもホヤホヤの鹿の糞があちこちにあります

柵を設置する予定の場所。手前の黒く丸いものは鹿の糞です。こんな景色のいいとこでなさってるのか…。

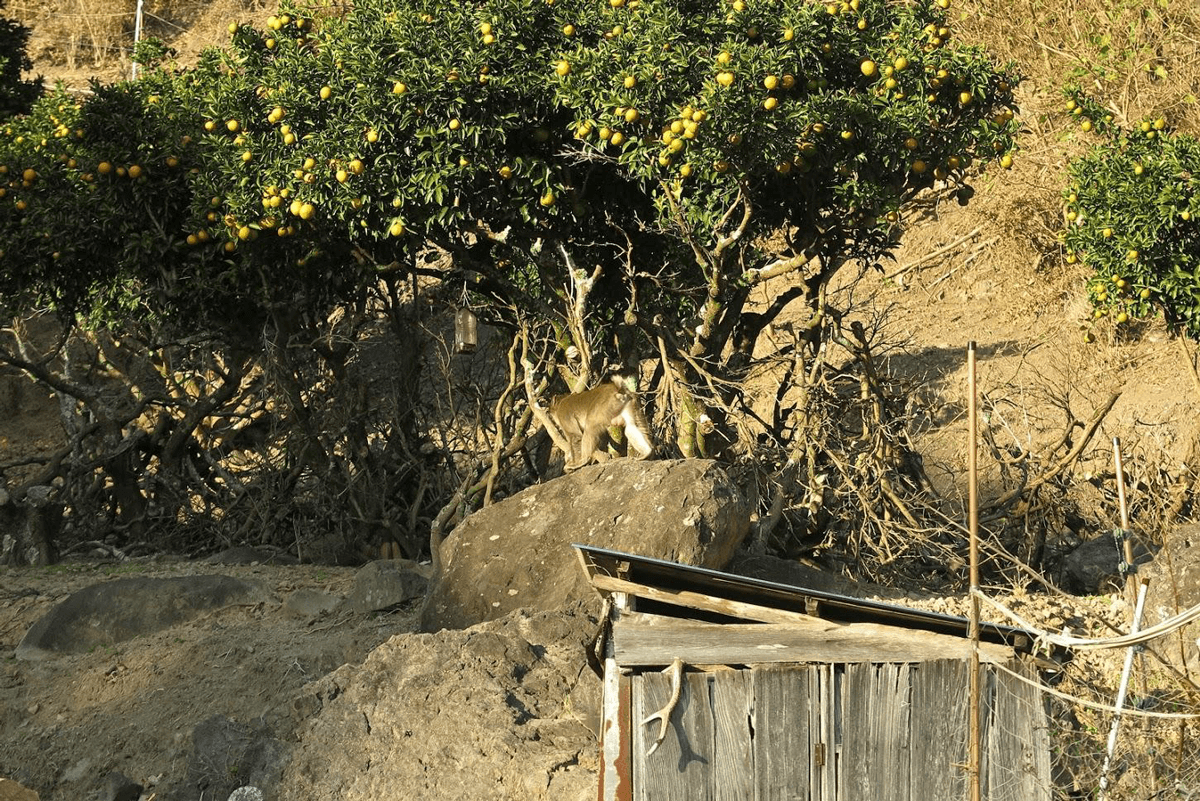

先日は作業をしていたら20匹ほどの猿に囲れました。

狸がすぐ近くまでやってきたこともあります。

野生の猿軍団に囲まれました…。

農家の高齢化、後継者不足による耕作放棄地の増加は下田に限らずどの地域でも起こっている問題です。

この土地のように集落から離れた耕作放棄地は鹿や猪、猿たちにとって絶好の棲み家になってしまうようです。

そうなると近隣の農地の獣害がさらにひどくなってしまうこともあるといいます。

現に、ここのふもとの集落の畑では以前は出なかった鹿が昨年の夏から頻繁に出るようになりました。

タイミングを考えても、この土地がしばらく耕作放棄地となっていたことと無関係ではないのかもしれません。

そうなると、農家は獣害対策に終われ疲弊してしまう。

さらに耕作放棄地が増える。

さらに獣の棲み家が増える…。

さらに獣害が…。

まさに負の連鎖です。

調べてみるとこれはデータなどからも言われていることでした。(参考資料 )

実際に里山で獣たちの存在を身近に感じながら作業をしているとその「負の連鎖」を身をもって実感します。

では、この「負の連鎖」を断ち切らないと日本の農業はどうなるのか?日本の食料はどうなるのか?日本の里山はどうなるのか?

とても深い問題です。

後継者がいなくしばらくは耕作放棄地となっていた果樹園を養蜂家が借り受ける。

果樹園を養蜂家が引き継ぐというのはかなり特殊な事例なのでしょう。

たった一つの特殊な事例といえばそれまでです。

でも、負の連鎖を断ち切る一つ一つの動きが大切だと考えています。

地道な作業の繰り返しで枯れ木もなくなりました。

倒されて使えなくなった柵も撤去しました。

いよいよ、獣害対策の柵を設置します。

では、次回はどのようにして柵を設置したか?設置した結果、どうなった?ということををご紹介したいと思います。

長い文章、ご覧いただきまして感謝です。

ありがとうございました。